◆ なぜ、頭の良い若者ほど、 プロフェッショナルになれないのか?

7月14日 田坂広志

● なぜ、博識が、知性とは関係無いのか?

ーそれは、なぜでしょうか?

田坂:なぜなら、「知性」の本質は、「知識」ではなく、「智恵」だからです。

ー「知識」と「智恵」…。その違いが良く分かりませんが…。

田坂:では、端的に述べておきましょう。

「知識」とは、「言葉で表せるもの」であり、「書物」から学べるものです。

「智恵」とは、「言葉で表せないもの」であり、「経験」からしか学べないものです。

すなわち、「智恵」とは、科学哲学者マイケル・ポランニーが「暗黙知」(Tacit Knowing)と呼んだものであり、「言葉で表せないもの」であるため、「書物」や「文献」をどれほど読んでも、決して身につかないものなのです。

例えば、「直観力」「洞察力」「大局観」などと呼ばれる能力。

これらの能力は、「知性」と呼ばれる能力の重要な核を成していますが、これらは、「職業的な勘」や「プロの直観」などという言葉があるように、永年の「職業経験」や「現場経験」を通じてしか掴めないものです。

そして、直観力、洞察力、大局観だけでなく、実は、「知性」と呼ばれる能力の核心は、「経験」を通じてしか身につかない、人間としての極めて高度な能力なのです。

● 「知識」と「智恵」の混同という病

ーなるほど。「知識」は「書物」で学べるが、「智恵」は「経験」を通じてしか学べないということですね……。

田坂:そうです。しかし、残念なことに、最近の世の中を見渡すと、この「知識」と「智恵」を混同するという病が広がっています。

すなわち、「知識」を学んで「智恵」を掴んだと思い込む、という病です。

ーそれは、どのような病でしょうか?

田坂:例えば、最近、私は『ダボス会議に見る世界のトップリーダーの話術』という本を上梓しましたが、この中で、「話術の一つの要諦は、言葉を『粒』のように話すことである」と述べています。

しかし、ある読者が、この本を読み、この言葉にマーカーを引き、さらには、ノートに書き写したとしても、それは、ただ、「話術の一つの要諦は、言葉を『粒』のように話すことである」という言葉を「知識」として学んだにすぎません。

従って、もし本当に、この読者が、「言葉を『粒』のように話す技術」を「智恵」として身につけたいと思うならば、実際に、誰かに対して話をするという「経験」を数多く積み、言葉を「粒」のように話す訓練を何度も重ね、その技術を、文字通り「体」で掴んでいかなければならないのです。

しかし、それにもかかわらず、ただ、「話術の一つの要諦は、言葉を『粒』のように話すことである」という言葉を「知識」として学んだだけで、話術の「智恵」を掴んだと錯覚するならば、この読者は、決して話術を磨いていくことはできず、話術のプロフェッショナルになることはできないでしょう。

もちろん、一人のプロフェッショナルとして歩むために、相応の「知識」を身につけることは、絶対に必要です。しかし、書物を通じて、どれほど豊かな「知識」を身につけても、それは、「経験」を通じて獲得される「智恵」ではない。プロフェッショナルを目指す人間は、まず、そのことを、深く理解すべきでしょう。(中略)

● なぜ、高学歴の人物が、深い知性を感じさせないのか?

田坂:さて、ここまで、「知性とは何か?」という問いを掲げ、「知性」と似て非なる二つの言葉、「知能」と「知識」について述べてきました。

ここで、もう一度、この二つの言葉と「知性」との違いについて述べておきましょう。

「知能」とは、「答えの有る問い」に対して、早く正しい答えを見出す能力のこと。

「知性」とは、「答えの無い問い」に対して、その問いを、問い続ける能力のこと。

「知識」とは、「言葉で表せるもの」であり、「書物」から学べるもの。

「智恵」とは、「言葉で表せないもの」であり、「経験」からしか掴めないもの。

「知性」の本質は、「知識」ではなく、「智恵」である。

そして、「知能」と「知識」。この二つの言葉と「知性」の違いを理解するならば、今回の連載第1回の冒頭に述べた言葉の意味を理解して頂けるでしょう。

なぜ、「高学歴」にもかかわらず、思考に深みの無い人物がいるのか?

なぜ、「高学歴」にもかかわらず、深い「知性」を感じさせない人物がいるのか?

それは、ある意味で、当然でしょう。

なぜなら、現在の我が国の「学歴社会」とは、「知能」の優秀さと、「知識」の豊富さによって評価される社会だからです。

しかし、高い「知能」を持つということが、深い「知性」を持つことを意味しません。

また、豊かな「知識」を持つということが、深い「知性」を持つことを意味しません。

従って、高い「学歴」を持つということが、深い「知性」を持つことを意味しないのです。

ーなるほど。なぜ、高い「知能」を持ち、豊かな「知識」を身につけ、「高学歴」を誇る人物が、必ずしも、深い「知性」を感じさせないのか?

その疑問には答えて頂いたと思いますが、では、どうすれば、その「知性」を磨くことができるのでしょうか?

田坂:真に「知性を磨く」ためには、二つのことが求められます。

一つは、「答えの無い問い」を問う力を身につけることです。

容易に答えの見つからぬ問いに対して、決して諦めず、「割り切り」に流されることなく、その問いを問い続ける力を身につけることです。しかし、それを身につけるためには、日々の仕事を通じて、不断に、精神のスタミナとエネルギーを高めていくことが求められます。

もう一つは、「知識と智恵の錯覚」の病に罹らないことです。

書物を読み「知識」を学んだだけで、「智恵」を掴んだと錯覚することなく、歳月をかけて経験を積むことによって、深い「智恵」を掴んでいくことです。しかし、その錯覚に陥らないためには、自分が何かを語るとき、「これは書物で学んだ知識か、それとも、経験から掴んだ智恵か」を自問しながら語ることが求められます。

この二つのことを心がけるだけで、我々の「知性」は、確実に磨かれていきます。

ー「知識と智恵の錯覚」に陥らないということは、良く分かりました。

しかし、このことを頭で分かったつもりになって、実践しなければ、それ自身が、まさに「知識を学んで、智恵を掴んだと思い込む錯覚」なのですね……(笑)。

田坂:その通りです。それこそが、今日の話の本当に「怖い部分」なのですね……(笑)。

だからセェジカに「痴性」は感じても「知性」は感じないのか。

知性を感じた政治家は細川さんと山原さんだけです。

ま、多くの方はテレビや新聞上だけでしか知らないわけだけどね。

つうことは、これは「知識」であって「智恵」ではないなぁ(笑)

これらは抜粋です。

全文読みたい方はコチラ。

落合さんが解説した「フォークの打ち方」の話しなんか面白いですよ。

日経ビジネスはいい記事が時々ありますね。

写真に例えればどういうことか、いま考えてます。

考え続けることが「智恵」に繋がるそうだからw

憲法解釈を変え、集団的自衛権行使容認した連中が

徴兵制は憲法上認められない

と言ったって、そんなん信用できるかよ、

という内容だったんですが、

やはり・・・でしたw

自民党の石破氏の、2002年の発言です。

国を守ることが意に反した奴隷的な苦役だというような国は私は国家の名に値しないのだろうと思っています。徴兵制が憲法違反であるということには、私は意に反した奴隷的な苦役だとは思いません・・

その時になれば、

愛する人や国を守ることが苦役であろうはずがない。

したがって徴兵制は憲法違反にはならない。

というような「解釈」をするんだろうな、と思ってたんですが

10年以上も前にすでに言ってたとはさすが石破さん。

来るべき時代を読んでますw

タイトルの「来るべき解釈のために」は、

中平卓馬の写真集「来るべき言葉のために」のパクリです。

これは、ニコンの社員が「お土産」として、

お客さんとこなどに持っていくために、

業者さんに頼んで作ってもらったのがおこりだそうです。

当初は非売品でしたがいつのころからか一般販売されるようになり、

僕も一度だけですが買ったことあります。

贔屓目なしにおいしかったですよ。

で、今日はカメラのお話ではなく「羊羹」の話で、

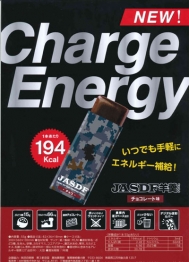

「JASDF羊羹」という名の羊羹が完成したそうです。

「JASDF」って何?って思ったら

Japan Air Self-Defense Force の略で、

航空自衛隊のことだそうです。

何でもかんでも英語になっちゃう今日この頃ですが、

外国人が見ても意味を解さないであろう「KOBAN」ってのもありますね。

ポリスボックスじゃだめなんでしょうか?

話はそれましたが羊羹です。

「JASDF羊羹」はニコンのとは違い

自衛隊員の「お土産品」用ではないです。

この「JASDF羊羹」は、阪神淡路大震災及び東日本大震災等において、派遣現場ではチョコレート等の食べやすくて糖分の多い菓子を要求する隊員が多かったという経験から、肉まんで有名な井村屋に対して3空団業務隊給養小隊の開発協力によって製品化されたものである。

なので、ムッチャ実用品(?)。

自衛隊らしく迷彩パッケージですが、

迷彩は迷彩でも今風なドット迷彩ですね(笑)

残念ながらこれは市販はされてないようなので、

食べてみたかったら自衛隊に入る以外ありません。

ちなみにこの羊羹、上官が現場で部下に

「おい!ジェーエーエスディなんたらかんたらようかん!ひとつオレに回せ!」

とか言ってたら大変なことになりかねないので、

「ジャスダフ羊羹」という呼び名が付いているようです。

カッコいいですね。

お金のある方やない方々で価格コムも賑わってます。

僕は後者です。

でも、あったとしてももういらない。

Dfで十分です。

DX機と思えるほど軽いし

アナログ的な操作感もバッチリです。

D400が出たら考えるけど・・・。

で、いろんな方の投稿を見てて、

前から気になってた言葉がまた使われてました。

「吐き出す絵」という表現ですが、

ただ、ISO64にした時に吐き出す絵がその他のISO感度の時と異なるのは、人によっては気になることがあるかもしれません。

という風に使われます。

なんか、いい写真が撮れてなさそうな気がしませんか?(笑)

てか、どうイメージしたら「吐き出す」絵になるんだろ?

プリンターだったらジーコジーコと音を立てながら

機械の中から徐々に出てくるので「吐き出された」絵

といわれてもまだピンとくるのですが、

カメラのモニターやPC画面に現れた「絵」を見て

「おお!吐き出されてきよったぜよ」

と思うってことが分からない。

多分カメラ雑誌なんかで誰かが使ったのが定着したんでしょうけど、

誰なんでしょうねえ・・・

内閣府のサイト見てたら面白いのがありました。

面白いつうか、

ありえん答えやろ!これは。人をバカにすんな!

・・・つうのかな?

「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の一問一答

というページですが、その中の一問

【問10】 徴兵制が採用され、若者が戦地へと送られるのではないか?

【答】 全くの誤解です。例えば、憲法第18条で「何人も(中略)その意に反する苦役に服させられない」と定められているなど、徴兵制は憲法上認められません。

憲法上認められないのを「解釈」を変え、

集団的自衛権を容認したから大問題になっているわけで、

そんな人たちに

「その件については憲法上認められないのでどうぞご安心下さい」

と言われても誰が安心できるものか(笑)

以前はあぁ言いましたけどね、

今回解釈変えたんで徴兵制になりましたワ。

で、オ・ワ・リ。

答えになってませんw